1/ L’arrivée d’un nouvel Empire à l’ouest

A. Le déclin de l’Empire romain (-27 à 476)

En 177, Rome est à son apogée territoriale. L’empereur Trajan contrôle un territoire d’une superficie de 5 millions de km² où vivent 60 à 80 millions d’habitants. De la Grande-Bretagne à l’Égypte, de l’Espagne à la Mésopotamie, des peuples aux cultures et aux langues différentes vivent sous l’autorité des princeps romains. Rome, à l’origine une petite cité d’Italie centrale, parvient en quelques siècles à dominer l’ensemble du bassin méditerranéen. Au IIIe siècle, Rome est affaibli par de multiples crises externes. En effet, des peuples germaniques d’outre-Rhin lancent des incursions à l’intérieur de l’Empire. Ces dernières brisent la paix romaine, la Pax Romana, établie deux siècles avant par le premier empereur romain, Octave Auguste. Parmi ces peuples, qui franchissent les limes (frontières de l’Empire), les Francs envahissent la Gaule et le Nord de la péninsule ibérique alors que les Alamans dévastent le nord de la Suisse et la Franche-Comté actuelles, les Saxons lancent des raids en Bretagne et les Goths font des incursions en Asie Mineure et en Grèce. Rome parvient à repousser les raids et à dompter une partie de ces peuples grâce au fœdus afin de lutter contre cette menace externe. Ils deviennent ainsi des peuples fédérés de l’Empire.

Peuple fédéré (fœdus) : Le fœdus est un texte de loi de l’empereur qui permet aux peuples germaniques d’être reconnus comme « peuples fédérés » de l’Empire. Les conditions sont les suivantes :

– Le peuple fédéré s’installe de façon indépendante, avec ses propres lois et dirigeants ;

– Le peuple fédéré n’est pas soumis à la loi et à l’impôt romain ;

– Les Romains qui demeurent sur le territoire du fédéré dépendent de la loi romaine ;

– L’Empire peut recruter des soldats chez le fédéré contre un salaire. Ces soldats combattent avec leur armement et leur chef ;

– Les fœdus sont une preuve de l’affaiblissement de l’Empire, qui peine à faire face à des campagnes germaniques d’une grande intensité.

Cette concession accordée aux peuples germaniques fragilise durablement l’Empire et constitue le début de sa fin. S’ensuit une période de fragilité dont Rome tente de faire face grâce à plusieurs réformes.

En 330, Dioclétien réorganise l’armée romaine et partage le pouvoir pour faciliter la gestion de l’Empire. La même année, l’empereur Constantin renomme l’ancienne Byzance, qui devient Constantinople. Il inaugure ainsi une nouvelle capitale de l’Empire, et ratifie la supériorité de l’Orient sur l’Occident.

À la fin du IVe siècle, Théodose se résout à autoriser les Wisigoths à s’installer dans l’Empire. À sa mort en 395, l’Empire est partagé entre ses deux fils, Honorius et Arcadius. Désormais, deux empires se font face en Europe : en Occident et en Orient.

Au début du Ve siècle, l’Empire romain d’Occident ne peut arrêter la progression des populations germaniques. Leur installation en Europe se traduit par l’émergence d’une mosaïque de royaumes, esquissant un nouveau rapport de forces sur le continent. En 476, Odoacre, le roi des Hérules, un peuple germanique, dépose Romulus Augustule, le dernier empereur romain d’Occident.

L’Empire romain impose en quelques siècles son autorité sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Cependant, après une longue période de stabilité, la partie occidentale de l’empire s’effondre. Pourtant les chefs germaniques, responsables du démembrement de l’empire, ne prennent pas la place de l’empereur. Ils restent soumis, théoriquement, à l’empereur romain d’Orient qui subsiste jusqu’à la chute de Constantinople par les Ottomans en 1453.

B. L’Empire byzantin : la nouvelle Rome

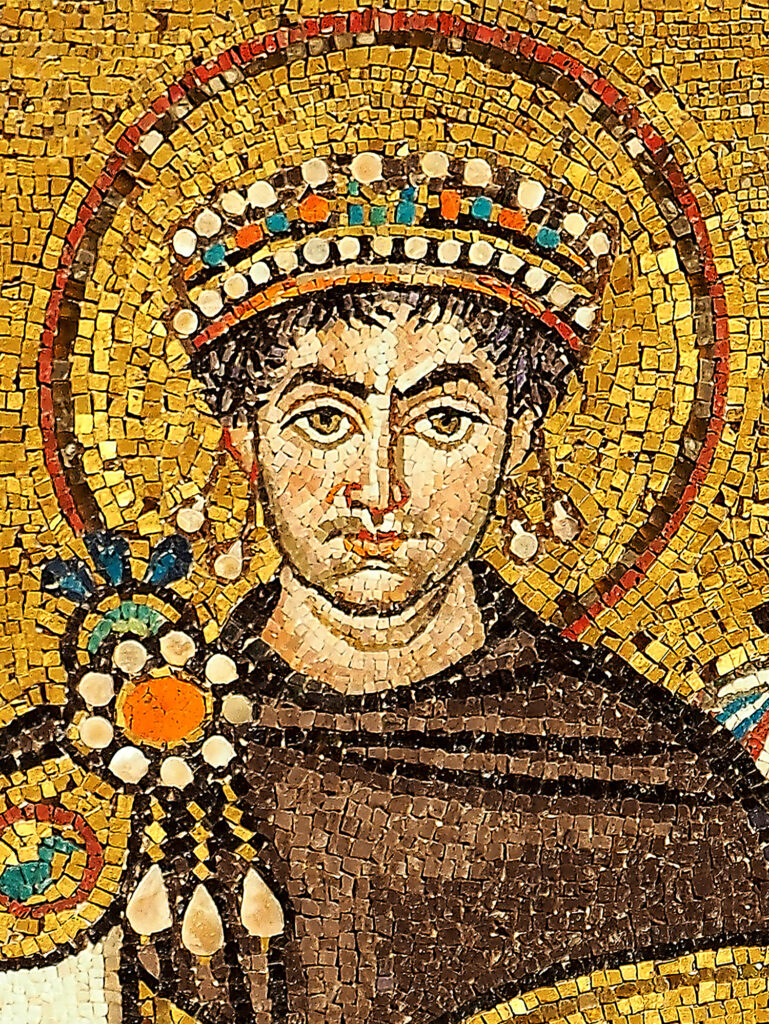

En 476, submergé par les peuples germaniques, l’Empire romain d’Occident disparaît et seul l’Empire romain d’Orient survit. Cet empire, que les historiens ont qualifié de « byzantin », se veut l’héritier direct de l’Empire romain antique. L’empereur, à l’image de Justinien (482-565) se fait appeler « basileus », roi en grec. Prétendant représenter Dieu sur Terre, son pouvoir est d’origine divine et il règne en maître absolu. Il est chef de l’armée, de l’administration et incarne le pouvoir législatif. Le grec est la langue officielle de l’empire.

C. La splendeur de l’Empire byzantin

L’Empire byzantin, à son apogée, exerce une influence majeure sur une vaste région, préservant la culture gréco-romaine et favorisant la diffusion du christianisme. Son émergence a vu Byzance devenir une entité distincte lorsque Constantin l’a choisie comme capitale (Constantinople). Cette cité éblouissante est devenue un carrefour commercial renommé, admiré pour sa richesse, ses marchés florissants et sa position stratégique entre l’Europe et l’Asie. Ses politiques gouvernementales offrent des emplois aux nécessiteux, imposent des restrictions pour maintenir l’ordre, mais aussi punissent sévèrement divers crimes. Sa prospérité économique se manifeste à travers le contrôle et la stabilité de sa monnaie et de ses avancées commerciales. Toutefois, derrière cette façade splendide, la cour byzantine est le théâtre de conspirations, d’assassinats et de luttes de pouvoir, marquant ainsi des règnes parfois tumultueux.

Justinien, empereur de 527 à 565, donne des bases solides à cet empire :

– Expansion territoriale : le grand général Bélisaire reconquiert une grande partie de l’ancien Empire romain d’Occident dont la péninsule italienne ;

– Avancées architecturales : l’empereur érige de nombreux monuments comme la basilique Sainte-Sophie à Constantinople ;

– Propagation religieuse : il soutient l’évangélisation des contrées lointaines de son empire.

Empire : Ensemble de peuples, de territoires différents où l’autorité est exercée par un chef d’État qui porte le titre d’empereur au sein d’une capitale.

D. La chute de l’Empire : Le Grand Schisme d’Orient

Des tensions apparaissent entre le patriarche de Constantinople, le chef des chrétiens d’Orient, et le pape, le chef de l’Église catholique. La crise atteint son apogée lorsque les légats (ambassadeurs religieux) du pape Léon IX sont mal reçus par le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire. Ils s’excommunient (exclure de l’Église) mutuellement en 1054 : c’est la séparation entre les deux Églises, soit les Églises orthodoxe et catholique, respectivement byzantine et romaine. C’est ce qu’on appelle le Grand Schisme d’Orient.

Le schisme de 1054 donne ainsi naissance à la chrétienté orthodoxe, faisant face à la chrétienté catholique et romaine toujours sous l’autorité du pape. Ces deux entités s’opposent farouchement, d’autant plus que les tensions se creusent après le pillage de Constantinople lors de la 4e Croisade en 1204.

2/ L’Europe carolingienne

A. La fin des Mérovingiens et l’arrivée d’une nouvelle dynastie

À la mort de Clovis, en 511, cela faisait 40 ans qu’il régnait sur le royaume franc (481-511). Ses successeurs, ses fils, se partagent le royaume. Arrive ensuite le règne de Dagobert, et la dynastie des rois fainéants. Ces derniers n’ont accompli aucune réforme importante ou projet politique pour le royaume, et le pouvoir était principalement occupé par les maires du palais, personnages très importants, servant d’intermédiaire entre les leudes (fidèles du roi) et le roi. Cette magistrature suscitant des convoitises, fut troublée par des guerres civiles, jusqu’à l’apogée d’une famille puissante qui donnera naissance, plus tard, à la dynastie Carolingienne, avec comme maire du Palais Pépin de Herstal (lignée des Pippinides). À la mort de Thierry III en 691, c’est lui qui fait et défait les rois. La dynastie mérovingienne n’est plus qu’un jouet entre ses mains.

B. Charles Martel

À la mort du roi Thierry IV en 737, Charles Martel, fils de Pépin et fort de son très grand pouvoir en tant que maire du palais, décida de ne pas lui choisir de successeur. Il prit le pouvoir du Royaume franc, et régna ainsi en toute illégalité jusqu’à sa mort en 741. Il entreprend la réunification et pacification des différentes parties du royaume franc. En 732, le duc d’Aquitaine Eudes, adversaire de Charles, demande son soutien pour stopper l’armée musulmane des Omeyyades, venue d’Espagne. L’affrontement a lieu à proximité de Poitiers en octobre 732. À l’issue de la bataille, le duc se soumet à l’autorité de Charles qui annexe son domaine, puis s’attaque aux seigneurs qui s’étaient alliés avec les musulmans. Il modifiera le royaume, modernisant l’armée, avec la création d’une cavalerie de soldats payés pour se battre. Ces hommes, qui prêtaient serment, formèrent l’une des premières armées permanentes d’Europe. À la mort de Thierry IV, Charles éloigne la descendance officielle des Mérovingiens et exerça le pouvoir en son nom. Après sa mort en 741, le royaume est divisé entre ses deux fils :

– Carloman, obtient l’Austrasie, l’Alémanie et la Thuringe ;

– Pépin le Bref, obtient la Neustrie, la Bourgogne et la Provence.

C. Pépin le Bref

Pépin, après la mort de son père, assure la charge de maire du palais, avec son frère aîné, Carloman. En 743, des révoltes surviennent. Pour calmer le jeu, ils remettent alors Childéric III sur le trône. Carloman renonce à ses fonctions en 747 et laisse la totalité du pouvoir à son frère. Soutenu par l’Église, Pépin finit par déposer Childéric III et se fait proclamer roi des Francs. La dynastie mérovingienne s’achève.

Il enverra deux expéditions en Italie pour aider la papauté à vaincre les Lombards et leur roi. En 754, il est sacré roi des Francs par le pape, et lui donnera les terres conquises, c’est la « donation de Pépin » qui marque la naissance des États pontificaux.

L’alliance entre le royaume franc et l’Eglise est établie. Il étends ensuite ses frontières, mets fin à plusieurs rebellions avant de laisser la place à ses fils, Carloman et Charles. Il meurt en 768, ses successeurs sont ses fils et ils gouvernent ensemble jusqu’à la mort de Carloman en 771.

D. L’ascension de Charlemagne et son règne

Des tensions vont émerger entre les deux frères à cause de mariages répudiés et l’encerclement du royaume de Carloman. Heureusement, leur mère, Bertrade, fait tout pour éviter une guerre fratricide mais ce sera la mort prématurée de Carloman qui résoudra les problèmes. Charles veut unifier le Regnum Francorum (le royaume des Francs). La guerre est ainsi omniprésente dans son règne :

– Contre les Lombards (773-774) :

Les fils et la femme de Carloman partent en Italie sous la protection du roi des Lombards, Didier, auquel ils demandent de l’aide pour retrouver leur droit. Didier va alors attaquer la papauté pour les remettre sur leur trône. Charlemagne, appelé au secours, passe les Alpes avec son armée, assiège Pavie où se trouve Didier et prends Vérone où il capture la femme et les fils de Carloman. Vérone tombe et Charlemagne prend alors le titre de rex Francorum et Langobardorum, « roi des Francs et des Lombards » en 774. Il consolide ainsi cette puissance qu’est la papauté, qui est maintenant débarrassée de sa plus grande menace. La révolte matée du duc de Frioul marque la fin de la conquête et la pacification de l’Italie du Nord par Charlemagne, en 781.

– Contre les Saxons (772-804) :

Il s’attaque aussi aux Saxons (peuple germanique). Il veut alors être le fer de lance de la Chrétienté en convertissant ces païens mais aussi mettre un terme à leur raid et amasser un gros butin. Il lance une première campagne, en 772, après l’incendie d’une église. Pendant celle-ci il détruira l’arbre sacré des Saxons, « Irminsul » mais lorsqu’il quitte la Saxe, les raids reprennent. Un certain Widukind va devenir le chef des troupes païennes face aux envahisseurs francs et va mener ces raids. Charlemagne lance deux campagnes, une en 775 et une en 776 qui permettent la fuite de Widukind et l’intégration de la Saxe à l’Empire. Mais ils résistent toujours et Charlemagne ordonne des massacres pour qu’ils comprennent. Cependant, face à une défaite franque, a lieu le Massacre de Verden en 782 et où 4 500 Saxons sont décapités. En 785, le futur empereur promet la vie sauve à tous les saxons qui voudraient se convertir. Widukind reçoit le baptême, avec Charlemagne comme parrain. Il y aura la parution du partibus Saxoniae (capitulaire des Saxons) qui punit de mort toute pratique du paganisme (opposition au christianisme). Des révoltes se font toujours mais sont toujours matées, on dit que la guerre s’est terminée en 804. Charlemagne a réussi ce qu’il voulait faire : la région est pacifiée et convertie.

– En Espagne (778) :

En 778, l’Espagne est musulmane depuis le Ve siècle. Charlemagne répond à l’appel du gouverneur de Barcelone, Sulayman al-Arabi, un abbasside en révolte contre l’émir omeyyade de Cordoue. Les Abbassides et les Omeyyades sont deux dynasties musulmanes qui entrent en conflit à partir du VIIIe siècle. En échange d’une intervention des Francs, Sulayman donnerait la ville de Saragosse et deviendrait vassal de Charlemagne, qui a le soutien du pape, et qui pourrait mettre fin aux razzias. Il se met en marche et arrive avec son allié musulman devant Saragosse. Sauf que Charlemagne s’allie à l’émir de Cordoue et Sulayman ferme les portes de la ville. Les francs et leurs nouveaux alliés font le siège de la ville mais l’armée franque repart par manque de nourriture. Ils arrivent devant Pampelune, occupé par des Goths (peuple germanique), et saccagent et pillent la ville. Ce pillage d’une ville en territoire vascon, pourtant chrétienne, n’a pas laissé indifférent. Ces derniers entreprennent alors une embuscade lorsque les troupes franques passeront les Pyrénées et c’est au col de Roncevaux que les Vascons tombent sur l’arrière-garde franque, menée par le chevalier Roland, le 15 août 778. C’est une défaite cuisante.

Pour consolider ses frontières, Charlemagne adopte le système des « marches », c’est une province tampon dirigées par un gouverneur. Ces dernières contrôlent les territoires et populations le long des frontières. Elles sont placées sous le commandement d’un chef militaire, le comte de la marche, qui donnera naissance au titre de « marquis ».

E. Empereur d’Occident

La papauté est en crise à Rome avec l’attentat contre le pape Léon III en 799, ce dernier trouve refuge auprès de Charlemagne. Pendant ce temps, à Constantinople, la régente Irène règne en tant que « basileus » après avoir crevé les yeux de son fils, ce qui suscite beaucoup de troubles. Beaucoup demande à Charlemagne de restaurer l’Empire romain d’Occident, unissant ainsi la chrétienté sous l’autorité du pape et de l’empereur. C’est le 25 décembre 800, lors de la messe de Noël, que Charlemagne se fait couronner empereur par le pape Léon III. Empereur des Romains, il est le digne héritier des césars et de Constantin. C’est une victoire pour l’Église, car tous les territoires chrétiens, sont en la possession de Charles ou lui sont soumis. La chrétienté a don protecteur.

Maintenant, Charlemagne se consacre à l’organisation de son Empire tout en le consolidant. La capitale est fixée à Aix-la-Chapelle, une ville située au cœur de son Empire. Il promulguera de nombreux capitulaires (documents administratifs) pour unifier les lois. Il divise son Empire en comtés, chacun sous l’autorité d’un comte, et utilise les missi dominici pour surveiller l’application de ses décisions. Sous Charlemagne, l’Europe connaît une renaissance intellectuelle et culturelle. Il y a la création d’écoles dans les monastères. Les arts, l’architecture, les chants grégoriens et la paix (Pax Christiana) contribuent à cette renaissance culturelle.

F. La fin de l’Empire Carolingien

Il est parvenu à consolider son Empire grâce à sa figure charismatique et à sa personnalité. Après des problèmes de santé, il divise son territoire entre ses trois fils, en 806. Sauf que deux d’entre eux décèdent, ce qui laisse Louis Ier le Pieux comme unique héritier, Charlemagne le couronne en 813. Mais Louis divise l’Empire entre ses fils en 817, générant des tensions entre eux. Après de nombreux conflits de succession, Louis meurt en 840. Le traité de Verdun en 843 marque la fin de l’Empire carolingien et le partage entre les fils de Louis :

– Charles le Chauve a reçu la Francie occidentale ;

– Lothaire la Lotharingie ;

– Louis le germanique la Francie orientale.

Ce déclin s’accentue avec des problèmes politiques, des invasions Vikings et une crise économique. Les rois carolingiens ont perdu de leur pouvoir, permettant à la féodalité de prendre les rênes de celui-ci. Face aux attaques Vikings, les comtes doivent se défendre et construisent des châteaux forts, ils n’obéissent plus au roi.

En 987, avec la mort du dernier roi carolingien, les puissants comtes choisissent Hugues Capet pour monter sur le trône et instaurer la dynastie capétienne, marquant ainsi la fin de l’ère carolingienne.

Rédacteur : Alexis GERBET