Suite à la Constitution civile du clergé de 1790 et aux levées de masse de 1793, les Vendéens s’insurgent face à la République sous la Convention nationale montagnarde. La simple jacquerie (soulèvement populaire paysan), en apparence, s’est peu à peu muée en mouvement contre-révolutionnaire d’envergure. Les mécontentements de ces Français du Bas-Poitou (ancienne Vendée) firent sonner le tocsin d’une colère profonde, une colère dirigée contre cette République qui se muait tendancieusement en tyrannie. Les atteintes à la religion et la levée de masse de soldats furent, pour les Vendéens, les éléments déclencheurs d’un grand affrontement interne, une guerre civile entre histoire et mémoires. Ainsi, les Guerres de Vendée (1793-1796) peuvent-elles être définies comme le théâtre d’un génocide ou être plutôt perçues comme une guerre civile ponctuée de crimes de guerre ?

Aux origines de la dernière plus grande guerre civile française

En mars 1793, la France est menacée géopolitiquement par les monarchies européennes. Ainsi, la levée de 300 000 hommes paraît une nécessité pour la défense des frontières de la République. C’est à ce moment précis que les mécontentements dans l’Ouest se font nombreux, surtout venant des ruralités qui ne voient pas dans l’Assemblée constituante puis dans la République, une source de progrès pour leurs conditions de vie.

Il y a tout d’abord la décision de 1790 avec la Constitution civile du clergé qui prévoit que tous les prêtres jurent fidélité à la Nation. Les prêtres jureurs sont peu nombreux en Vendée. Cette atteinte à la sacralité est une atteinte à une partie importante de la vie paysanne. Les Vendéens rejettent cet outrage à l’Église. De plus, il y a également le cas de la conscription forcée avec la levée de masse de 1793. 300 000 Vendéens sont appelés à combattre pour la République. C’en est trop pour ces Français.

La ruralité vendéenne ayant déjà très mal reçu la décision de 1790, la levée de masse cristallise alors les tensions. Ainsi, même si les Vendéens ne se révoltèrent pas après la mort de Louis XVI en janvier 1793, la levée de masse pour mener les guerres de la République ainsi que la Constitution civile du clergé de 1790 furent des éléments déclencheurs d’une révolte qui allait aboutir à une sanglante guerre civile. Pensons également à l’arrivée d’une bourgeoisie accapareuse, la dégradation de la condition paysanne et des difficultés économiques qui furent également des facteurs importants de leur mécontentement. La colère éclate alors.

À Paris, les républicains sont divisés entre les montagnards et les girondins. Ils s’affrontent sur ces crises, s’accusant d’avoir favorisé la contre-révolution. Les répressions en Vendée n’aboutissent pas et les soldats et gardes nationaux sont défaits face aux insurrections vendéennes. Les envoyés de la Convention racontent de façon dramatique ce qu’il se passe en Vendée, dressant le portrait d’une contre-révolution qui serait incontrôlable, très puissante et qui formerait une « Vendée militaire ». Ils demandent alors de fortes réponses armées pour la préservation de la République.

Vendéens et républicains : entre insurrections et répressions

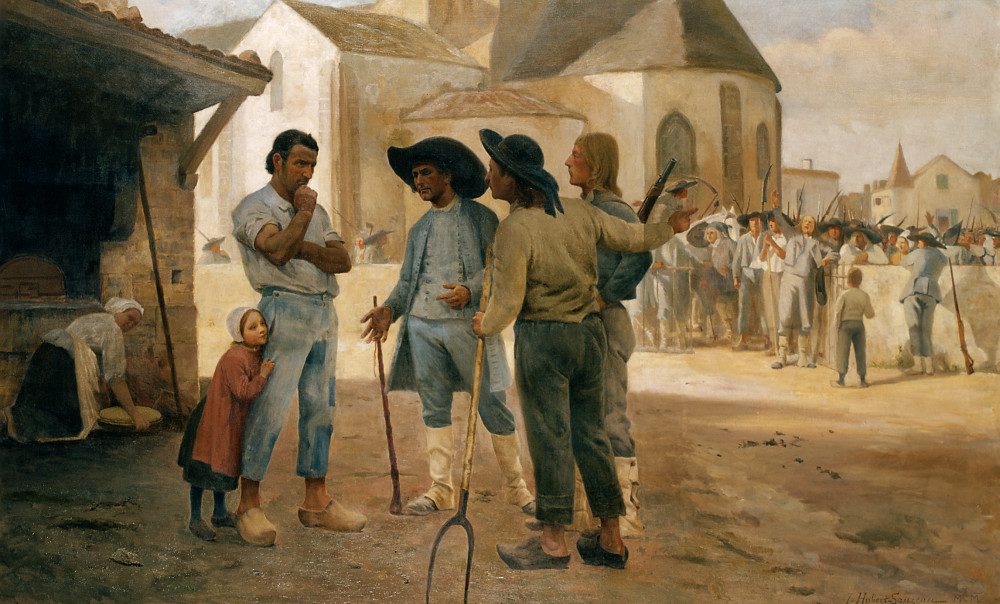

La première émeute vendéenne débute à Cholet le 3 mars 1793. Elle se solde par la mort de quelques civils vendéens et de grenadiers de l’armée. Le premier sang est versé et préfigure déjà la suite. Une semaine après, tout s’envenime. Les Vendéens prennent les armes et saisissent de nombreuses villes comme Cholet. Les révoltés choisissent des chefs pour les mener, des roturiers ou des chefs militaires nobles, comme le renommé François Athanase Charette de la Contrie, ancien lieutenant de la Marine royale.

Le 15 mars, une colonne de 2 400 gardes nationaux sort de la Rochelle pour réprimer les mouvements. En plein cœur de la Vendée, les troupes de la République vont se retrouver face à des paysans révoltés qui les battent à la bataille de Pont-Charrault. Cette bataille ayant eu lieu au cœur de la Vendée, les insurgés sont dès lors qualifiés de « Vendéens ». L’impact psychologique est immense. La Convention est furieuse et les montagnards notamment, souhaitent faire la guerre aux ennemis de la République.

Ces forces vendéennes continuent leur avancée et s’unissent en mai pour former « l’Armée catholique et royale ». Les batailles de cette armée face aux républicains sont des sortes de guérillas, se déroulant généralement dans les grands bocages vendéens. Les 130 000 à 150 000 hommes de la République n’arrivent pas à rivaliser avec les 80 000 combattants Vendéens. La Convention décrète alors, en mars 1793, la peine de mort pour tout insurgé surpris les armes à la main. De plus, elle envoie d’autres colonnes pour renforcer l’armée de la République qui est toujours vaincue malgré quelques victoires sporadiques. Les succès sont incessants pour la « Grande Armée » mais au fur et à mesure de leur avancée, s’avançant dans le bocage, les paysans-soldats se désagrègent de l’armée vendéenne. Le 16 mai à Fontenay-le-Comte, ils sont moins de 8 000 et doivent combattre dans la plaine, non plus dans le bocage, ce qui leur vaut une centaine de morts. Ils se reforment le 25 mai avec 30 000 hommes et prennent leur revanche dans ce même lieu.

Les Vendéens commencent à envisager de prendre Nantes en juin 1793. La ville dispose de peu d’hommes et elle est également assez ouverte. Malgré les difficultés, le général Canclaux organise la défense. Les Vendéens pénètrent les rues de la ville le 29 juin 1793, bousculant le dispositif défensif. Mais la mort de leur chef charismatique, Cathelineau, crée une débandade qui fait reculer la « Grande Armée ». Comme l’a affirmé Napoléon, alors jeune officier d’artillerie : « Maîtres de cette grande ville […] les armées royales pouvaient manœuvrer sur les deux rives de la Loire et menacer Paris. Si, profitant de leur succès, Charette et Cathelineau eussent réuni toutes leurs forces pour marcher sur la capitale, c’en était fini de la République ». S’ensuivent de nombreuses autres batailles avec des victoires tantôt du côté des Vendéens que du côté des troupes républicaines. Toutefois, les Vendéens seront défaits le 17 octobre 1793 à Cholet, foyer des émeutes vendéennes. Malgré leurs 40 000 hommes, ils perdent des milliers de combattants. Les troupes républicaines sont victorieuses mais perdent elles aussi des milliers d’hommes.

Ainsi, la défaite de Cholet conduit à la Virée de Galerne, une expédition en Bretagne, en Anjou, en Normandie et dans le Maine pour avoir un débouché sur la Manche en espérant le débarquement des Anglais. Le 18 octobre, le généralissime La Rochejaquelein fait traverser la Loire à environ 60 000 à 100 000 hommes (combattants et non-combattants). Cette virée tourne court, les Vendéens devant faire marche arrière en raison de désertions de leurs soldats et de persécutions par les républicains. Ils reviennent donc en Vendée, grandement affaiblis. Les Vendéens capables de combattre ne représentent plus que 6 500 soldats environ. La victoire de la République paraît de plus en plus certaine. Elle se renforce avec la prise de l’île de Noirmoutier aux insurgés catholiques et royalistes en 1794.

La fin de la Virée de Galerne marque le début d’une politique de représailles sanglantes, qui débutent par les noyades de Nantes. Des prisonniers vendéens et des insurgés étrangers ont été transférés dans les prisons nantaises en 1793. Le député Carrier décide d’organiser la terreur nantaise en organisant les noyades des prisonniers vendéens et autres insurgés, de décembre 1793 à février 1794. Elles feront 1 800 à 4 860 morts. Les fusillades engendrent environ 3 000 morts. Citons également une autre représaille républicaine moins connue, l’épisode de la terreur angevine, qui, en 1794, fit 5 000 à 6 000 fusillés, sans compter les nombreux morts dus aux mauvaises conditions de détention, les morts par guillotine… Le 15 janvier 1794, le général Turreau s’apprête à mener la violence à son paroxysme. Il présente son plan d’extermination aux représentants en mission. Le Comité lui répond : « Extermine les brigands jusqu’au dernier, voilà ton devoir ». Ainsi, vingt quatre colonnes « infernales » pénètrent en Vendée avec comme consigne de tout brûler et de tout massacrer. Il y a de nombreux massacres à l’arme blanche, des fusillades, des politiques de la terre brûlée et des viols. On parle même d’un court épisode de tannage de peau sur les Vendéens.

En 1795, les républicains décident de passer des accords avec les Vendéens comme celui de La Jaunaye qui accorde certaines garanties religieuses et supprime la conscription pour les Vendéens.

Est aussi signé l’accord de Saint-Florent-le-Vieil qui officialise la fin des hostilités en Vendée et qui comporte d’autres garanties. Mais la paix qu’instaurent ces traités est précaire. De fait, divers incidents et assassinats relancent le conflit. Charette reprend les combats avec 10 000 hommes et se lance dans une série de batailles qui ne permettent pas aux républicains de rester coi. C’est la deuxième guerre de Vendée de 1795-1796. Le comte d’Artois, futur Louis XVIII et les Britanniques apportent des hommes et des ressources aux Vendéens. Mais, harcelés par les républicains, ces deux soutiens se retirent en Grande-Bretagne. Les Vendéens sont moralement affaiblis.

Les propositions de négociations de paix des républicains aux insurgés convainquent un grand nombre de soldats qui laissent les armes. De nombreux chefs vendéens cessent les combats et enjoignent Charrette à le faire, mais ce dernier refuse. Il n’arrive plus qu’à rallier une centaine de combattants seulement. Le 23 mars 1796, il est surpris avec ses hommes dans les bois de la Chabotterie par le général Travot, puis est conduit à Nantes où il sera fusillé le 29 mars. Le 13 juillet, le général Hoche annonce que « les troubles de l’Ouest sont terminés ». Cela sonne le glas de la révolte vendéenne.

Un bilan sévère qui pose les bases d’un questionnement clivant entre historiens

Cette guerre civile causa 200 000 morts, dont 170 000 morts Vendéens entraînant la disparition de 20 à 25% de la population insurgée. Ainsi, c’est toute une partie de la Vendée qui se retrouve décimée. La politique de la terre brûlée a également conduit à une fragilisation de l’agriculture et de l’économie. Ces événements tragiques ont néanmoins forgé l’identité vendéenne.

La notion de génocide, apparue après la Seconde Guerre mondiale, est formulée ainsi : « crime contre l’humanité tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». La plupart des historiens récusent la notion de génocide affirmant qu’il n’y a pas eu de population ciblée. Lorsque Barère affirme que les troupes doivent exterminer les « brigands de la Vendée », le mot « brigand » regroupe divers insurgés de l’Ouest, non spécialement les Vendéens. Reynald Secher, historien, véhicule l’idée de génocide comme Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Tulard, Pierre Chaunu et d’autres. Mais, au-delà des clivages, tous reconnaissent néanmoins la brutalité et les crimes de guerre commis par de nombreux généraux républicains.

En définitive, ces guerres vendéennes trouvent leurs origines dans les mécontentements populaires vendéens après la Constitution civile du clergé et la levée de masse. Ralliant des chefs nobles et des paysans devenus soldats, elles ont su montrer la détermination d’un vaste mouvement de Français du Bas-Poitou, nommés désormais : « Vendéens ». Ils forgent ainsi au gré de leurs victoires et de leurs défaites une nouvelle identité. Les victoires furent glorieuses et nombreuses face à une armée nationale bien plus forte et organisée. Mais tout cela se retourna contre eux lorsque la Convention a réagi en conséquence. La répression fut sanglante et a profondément marqué l’armée catholique et royale. Les républicains l’ont ainsi emporté, malgré des tâches de sang qui jalonnent encore aujourd’hui la face sombre de l’histoire de la Révolution française et de la République. La question des guerres de Vendée est une question historique lourde de sens. Peut-on parler de génocide contre les Vendéens ou d’une guerre civile sanglante ? Ce questionnement est encore vivant aujourd’hui et reste un sujet d’étude complexe pour les historiens contemporains.

Finalement, ne serait-ce pas une victoire pour les Vendéens que d’avoir trouvé la clé, dans cette guerre civile sanglante, pour ouvrir les portes d’une mémoire, d’une identité commune ?

Rédacteur : Mathis FRAPPIER

Bibliographie :

MARTIN Jean-Clément, Les Vendéens, Paris, Puf, 2022.

MARTIN Jean-Clément, Penser les échecs de la Révolution française, Paris, Tallandier, 2022.

SECHER Reynald, La guerre de Vendée, Paris, Reynald Secher Editions, 1989.

PETITFRERE Claude, La Vendée et les Vendéens, Paris, Folio Histoire, 2015.

GABORY Emile, Les Guerres de Vendée, Paris, Robert Laffont, 2009.

BUISSON Patrick, La grande histoire des guerres de Vendée, Paris, Perrin, 2017.